ふるさと納税を検討する際、「旦那の代わりに、家計を管理する私が手続きできたら楽なのに」と感じることはありませんか。特に、普段から使い慣れたPayPayで支払いができれば、ポイントも貯まって一石二鳥です。

しかし、そこで気になるのが「名義」の問題です。申込者は夫なのに、支払い名義は家族カードや、カード名義が妻のクレジットカードで大丈夫なのか。もし、うっかり名義を間違えたら、税金の控除は受けられないのか、といった不安がつきまといます。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消し、PayPayを使ってお得かつ安全にふるさと納税を完了させるための全ての情報を、分かりやすく解説していきます。

- 申込者と決済者の名義が違っても良いかどうかの基本ルール

- 妻名義のPayPayやカードで支払う際の具体的な注意点

- 名義を間違えた場合の対処法と事後の手続きの流れ

- PayPay払いでふるさと納税をお得にする方法

【ふるさと納税】旦那の代わりに妻のPayPayで払える?

- ふるさと納税は申込者と決済者の名義が違ってもOK

- 妻のPayPayやカードで支払う場合の具体的な注意点

- 最重要!寄付控除は申込者名義の旦那様が対象

- PayPayでふるさと納税するメリット・デメリットを徹底解説

- 家族カードなら決済者名義が違っても問題なし

ふるさと納税は申込者と決済者の名義が違ってもOK

結論から言うと、ふるさと納税は、申込者と決済者の名義が異なっていても、税控除を受けられる場合があります。

なぜなら、税金の控除対象者が誰かを判断する際、最も重視されるのは寄付金受領証明書に記載される「申込者」の名義だからです。

多くのふるさと納税サイトでは、申込時に入力された情報に基づいて証明書が発行される仕組みになっています。そのため、決済に使用したクレジットカードの名義などが、そのまま自治体に通知されるわけではありません。

ただし、これは誰の名義で決済しても良いということではありません。制度上の原則はあくまで「寄付者=決済者」であり、この原則から外れることによるリスクがゼロになるわけではないのです。次の項目で、妻名義の決済手段を使う場合の具体的な注意点を見ていきましょう。

妻のPayPayやカードで支払う場合の具体的な注意点

妻名義の決済手段を利用する際は、その方法によって注意点が異なります。最も重要なのは、決済の実質的な負担者が誰であるかと見なされるかという点です。

PayPayで支払う場合

PayPayのアカウントは、規約上、本人名義の銀行口座やクレジットカードを登録する必要があります。そのため、夫のふるさと納税を妻のPayPayで支払う場合、必然的に妻名義の口座やカードから支払うことになります。

これは本来の「寄付者=決済者」の原則からは外れますが、現状では実務上、大きな問題にならずに手続きが完了するケースが多いようです。

クレジットカードで支払う場合

妻名義の個人カードで支払うことも、PayPayと同様に原則からは外れる行為です。一方で、多くの専門家やふるさと納税サイトが問題ないと認めているのが「家族カード」の利用です。これについては、後の見出しで詳しく解説します。

このように、妻名義の決済は方法によって許容範囲が異なります。特に個人名義のPayPayやクレジットカードでの支払いは、現状では黙認されている側面があるものの、100%安全とは言い切れないリスクがあることを理解しておく必要があります。

最重要!寄付控除は申込者名義の旦那様が対象

ふるさと納税の手続きにおいて、最も守らなければならないルールが一つあります。それは、税金の控除は、実際に所得税や住民税を納めている「申込者本人」にしか適用されない、ということです。

寄付金控除は、納税者が行った寄付に対して、その納税者自身の税負担を軽くするための制度です。そのため、寄付の申込者と税金の控除を受ける人は、必ず一致していなければなりません。

例えば、夫に所得があり、妻が専業主婦で所得がないケースを考えてみましょう。この場合、たとえ妻の名義で寄付をしても、控除されるべき妻の所得が存在しないため、ふるさと納税のメリットを全く受けられなくなってしまいます。

共働きのご夫婦であれば、それぞれがご自身の名義で寄付を行い、それぞれの所得から控除を受けるのが正しい方法です。

したがって、夫の税金控除を目的としてふるさと納税を行うのであれば、申込者名義は必ず夫の名前にする必要があります。

PayPayでふるさと納税するメリット・デメリットを徹底解説

ふるさと納税の決済方法としてPayPayを選ぶことには、多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。双方を理解した上で、ご自身のスタイルに合っているかを判断しましょう。

| メリット | デメリット |

| PayPayポイントが貯まる | 決済に利用上限額がある |

| キャンペーンでさらにお得になる | 全てのサイト・自治体で対応していない |

| スマホ一つで手軽に決済できる | 事前に残高の確認・チャージが必要 |

| 支払い履歴の管理がアプリで簡単 | 貯まったポイントは現金化できない |

メリットの詳細

最大のメリットは、やはりポイント還元です。PayPayステップの条件達成や不定期のキャンペーンを組み合わせることで、高い還元率が期待できます。

また、スマホ一つで時間や場所を選ばずに決済できる手軽さや、返礼品としてその地域で使える「PayPay商品券」を選べる自治体がある点も魅力です。

デメリットの詳細

注意点として、PayPayには24時間で50万円までといった利用上限額が設定されています。高額な寄付を一度に行いたい場合には、上限に達してしまう可能性があります。

また、全てのふるさと納税サイトや自治体がPayPay払いに対応しているわけではないため、寄付したい先で使えるかどうかの事前確認が求められます。

家族カードなら決済者名義が違っても問題なし

申込者名義と決済者名義が異なる場合において、最も安全で推奨されている解決策が「家族カード」を利用することです。

家族カードは、カード表面に記載されている名義は妻の名前であっても、その利用代金の引き落としは、本会員である夫の銀行口座から行われます。この仕組みにより、「申込者(夫)=実質的な支払者(夫)」という構図が成立するため、税務上の問題が生じる可能性は極めて低いと考えられています。

実際に、多くのふるさと納税サイトのFAQでも、申込者本人(本会員)の口座から引き落とされる家族カードでの支払いは許容される、と明記されています。

ただし、家族カードを利用する際には、いくつか知っておくべき点があります。まず、カード利用で貯まるポイントは、特別な設定がない限り本会員である夫に集約されるのが一般的です。また、カードの利用限度額も本会員と共有になるため、使いすぎには注意が必要です。

ふるさと納税を旦那の代わりにPayPayで行う実践ガイド

- うっかり妻名義で申込!ふるさと納税で名義を間違えた時の対処法

- 旦那の代わりに確定申告は可能?必要書類と手続きの流れ

- 確定申告とワンストップ特例、どちらを選ぶべきかの判断基準

- ポイント還元重視なら妻のPayPay払いも選択肢に

- ふるさと納税は旦那の代わりに妻のPayPayで(まとめ)

うっかり妻名義で申込!ふるさと納税で名義を間違えた時の対処法

「申込者名義は夫に」と分かっていても、うっかり自分の名前で申し込んでしまう失敗は起こり得ます。もし申込者名義を間違えてしまった場合、最も大切なのは、気づいた時点ですぐに寄付先の自治体へ直接連絡することです。

ふるさと納税サイトの多くは、一度完了した寄付のキャンセルや申込者情報の変更にシステム上対応していません。そのため、サイトのQ&Aを探すよりも、証明書を発行する自治体へ直接電話やメールで相談するのが最も早い解決策となります。

自治体へ連絡する際は、以下の情報を正確に伝えましょう。

- 寄付した日付

- 寄付金額

- 間違えて申し込んだ氏名(妻の名前)

- 本来申し込むべきだった正しい氏名(夫の名前)

自治体によっては、電話一本で名義変更の手続きを受け付けてくれたり、所定の書類を送ることで対応してくれたりします。対応は自治体ごとに異なりますので、必ず指示を仰いでください。諦めずにまずは相談することが肝心です。

旦那の代わりに確定申告は可能?必要書類と手続きの流れ

ふるさと納税の控除を受けるために確定申告が必要になった場合、妻が夫の代理で手続きを行うことは可能です。ただし、代理できる範囲には明確なルールがあります。

代理でできること・できないこと

妻が代理でできるのは、完成した確定申告書を税務署へ「提出」することだけです。申告書の内容を考えたり、数字を記入したりする「作成」行為を、税理士の資格を持たない妻が代行することは税理士法で禁じられています。申告書は必ず夫本人が作成するか、税理士に依頼する必要があります。

代理提出に必要なもの

妻が代理で税務署の窓口へ提出する場合、主に以下のものが必要です。

- 夫本人が作成し、署名した確定申告書

- 寄付金受領証明書などの各種添付書類

- 夫の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの両面コピーなど)

- 代理人である妻自身の本人確認書類(運転免許証など)

家族が代理で提出する場合、委任状は原則として不要ですが、税務署によっては提示を求められる可能性もゼロではありません。念のため用意しておくと、よりスムーズに手続きが進みます。

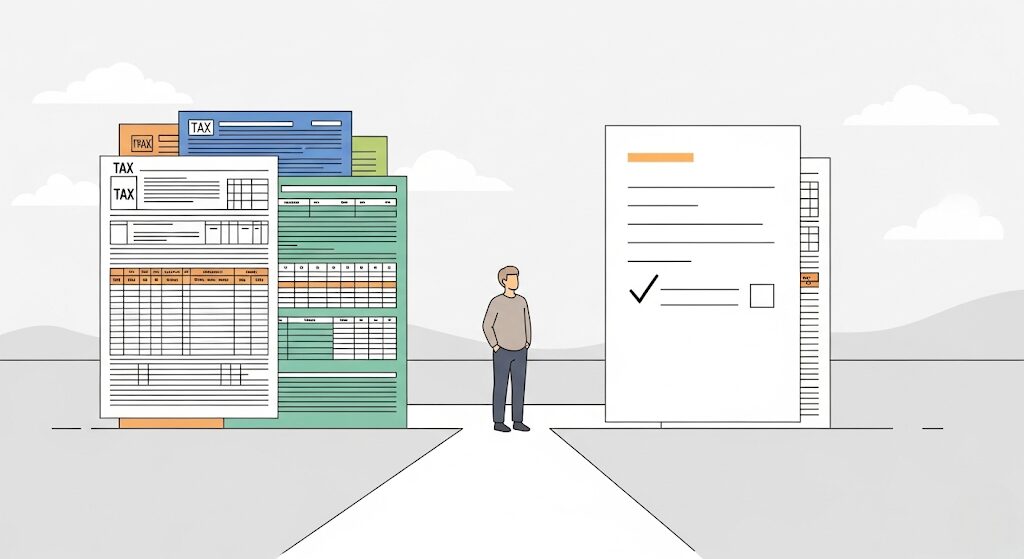

確定申告とワンストップ特例、どちらを選ぶべきかの判断基準

ふるさと納税の控除手続きには、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。どちらを選ぶべきかは、夫の働き方やその年の状況によって決まります。

| 項目 | ワンストップ特例制度がおすすめ | 確定申告が必要 |

| 働き方 | 年末調整で納税が完了する会社員など | 個人事業主、不動産収入がある人など |

| 寄付先 | 1年間で5自治体以内 | 1年間で6自治体以上 |

| 他の控除 | 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、他に申告するものがない | 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、他に申告するものがある |

ワンストップ特例制度が最適なケース

上記の表の通り、夫が会社員で、他に確定申告をする予定がなく、年間の寄付先が5つの自治体までであれば、ワンストップ特例制度が便利です。申請書と本人確認書類を各自治体に送るだけで手続きが完了します。

確定申告を選ぶべきケース

一方で、個人事業主であったり、医療費をたくさん使った年であったり、6つ以上の自治体に寄付した場合などは、確定申告が必須です。この場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。

もしワンストップ特例を申請した後に、急遽医療費控除などで確定申告が必要になった場合は注意が必要です。確定申告を行うと、それまでに申請したワンストップ特例は全て無効となります。そのため、確定申告書には、ふるさと納税の全ての寄付分を改めて記載し直す必要があります。

ポイント還元重視なら妻のPayPay払いも選択肢に

これまでの解説の通り、妻名義のPayPayでの支払いは制度の原則から外れるためリスクがゼロではありません。しかし、その点を理解した上でポイント還元を重視するならば、家計にとって魅力的な選択肢となり得ます。

その最大の理由は、PayPay独自のポイント還元を受けられるからです。ふるさと納税は数万円単位の支払いになることも多く、その金額に対してポイントが付与されるのは大きなメリットです。

例えば、PayPayステップの条件を達成していたり、特定のふるさと納税サイトと連携したキャンペーン期間中であったりすれば、通常のクレジットカード払い以上の還元が期待できます。

ふるさと納税の控除は申込者名義で判断されるため、決済方法にはある程度の柔軟性があります。その中で、リスクを承知の上で日常的に利用するPayPayを使い、ポイントの恩恵を受けるという考え方もあるでしょう。

ふるさと納税は旦那の代わりに妻のPayPayで(まとめ)

この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。

- ふるさと納税の申込者名義は必ず税金控除を受ける夫にする

- 申込者名義さえ守れば決済者の名義が異なっても控除は受けられる可能性がある

- 妻のPayPayアカウントで支払うこと自体は手続き上可能

- 最も安全な妻名義の決済方法は夫の口座から引き落とされる家族カード

- 妻個人のクレジットカードやPayPayでの支払いは現状黙認されている側面がある

- PayPay払いのメリットはポイント還元とスマホ決済の手軽さ

- PayPay払いのデメリットは利用上限額と非対応の自治体があること

- 申込者名義を間違えたらすぐに寄付先の自治体へ連絡する

- 自治体の指示に従えば名義変更や書類訂正が可能な場合がある

- 妻が夫の確定申告書を税務署へ「提出」することは認められている

- 申告書の「作成」を妻が代行することはできない

- 他に申告がなく寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例が便利

- 医療費控除などがあれば確定申告が必須となる

- 名義のルールを正しく理解すれば妻のPayPay払いは賢い選択肢になる